豆知識

-

消防用設備の配管に最適な軽量で施工しやすいステンレス鋼管

※納入実績が増加中!

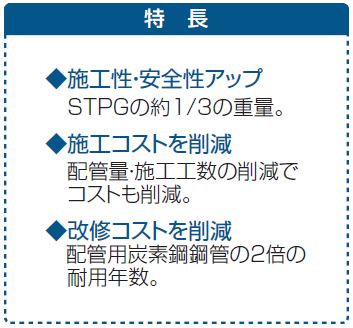

消防用設備の配管には、従来のSTPG(圧力配管用炭素鋼鋼管)よりも軽量で施工しやすいステンレス鋼管がおすすめです。

安全性を高め、耐久性にも優れたステンレス鋼管を採用することでトータルコストダウンを図れます。

詳しくは営業担当までお問い合わせください。

ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.274より抜粋

-

消費税増税の経過措置! 3月までの工事契約がオススメ!

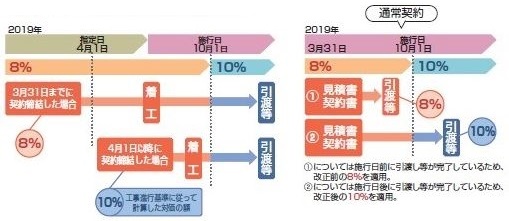

消費税率10%の施行日が10月と迫っています。税率2%の差額は、購入額が大きくなるほどふくらみます。

消火設備の容器弁交換などは、増税前の9月末日までの納品をおすすめしてください。

3月末日までに請負工事契約を締結すれば、10月1日以降の引渡しになっても8%が適用されます。

引き続きお早目の拡販を宜しくお願いいたします。

ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.273より抜粋

-

移動式粉末消火設備の加圧用ガス容器 容器弁の開放点検はお済みですか?

移動式粉末消火設備等の点検基準が改正され、2016年6月1日から加圧用ガス容器のバルブ類の開放点検実施が新たに必要となっています。

経過措置期間は

2019年5月31日で終了です。2016年6月1日時点で既に設置されている移動式粉末消火設備等は、2019年5月31日までに改正後の基準による全数点検を終了させなければいけません。詳しくはこちらをご覧ください。「加圧用ガス容器 容器弁の開放点検」

http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/images/pdf/kaihoutenken.pdfヤマトプロテック株式会社 Quick News No.273より抜粋

-

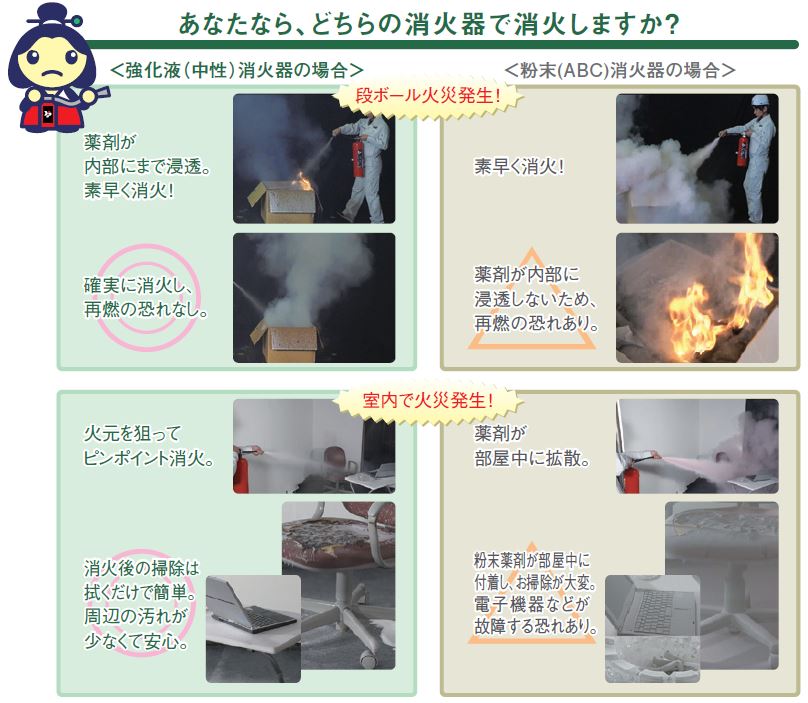

強化液(中性)消火器の設置が増えています。

強化液(中性)消火器の設置が増えています。

消火後の破損が少なく環境にやさしい水系消火器として、強化液(中性)消火器の人気が高まっています。

⇓ ここがスゴイ! ⇓

♦深部火災を確実消火。再燃防止。 内部にまで薬剤がしっかり浸透するので、再燃を防ぎます。

♦消火後の汚損が少ない。

火元周辺の汚損が少なく、清掃が簡単。 二次被害を軽減します。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.203より抜粋」

-

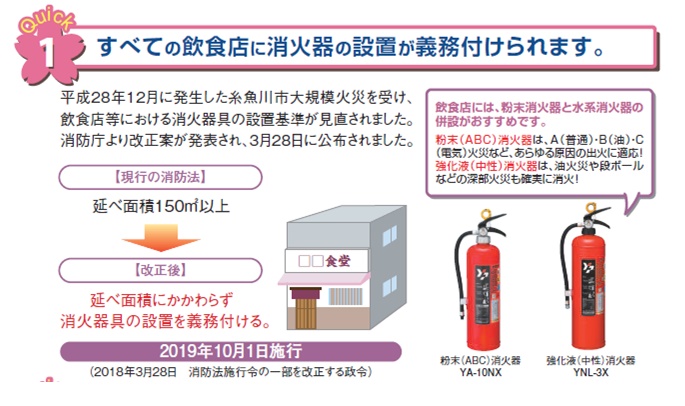

飲食店における消火器具設置に関する法改正

飲食店等における消火器具設置に関する法改正

<消火器具の設置基準の見直し> 【現行の消防法】飲食店等においては、延べ面積150㎡以上の ものに消火器具の設置を義務付ける。

【改正後】

火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で 定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置を義務付ける。

2019年10月1日施行 (2018年3月28日消防法施行令の一部を改正する政令)

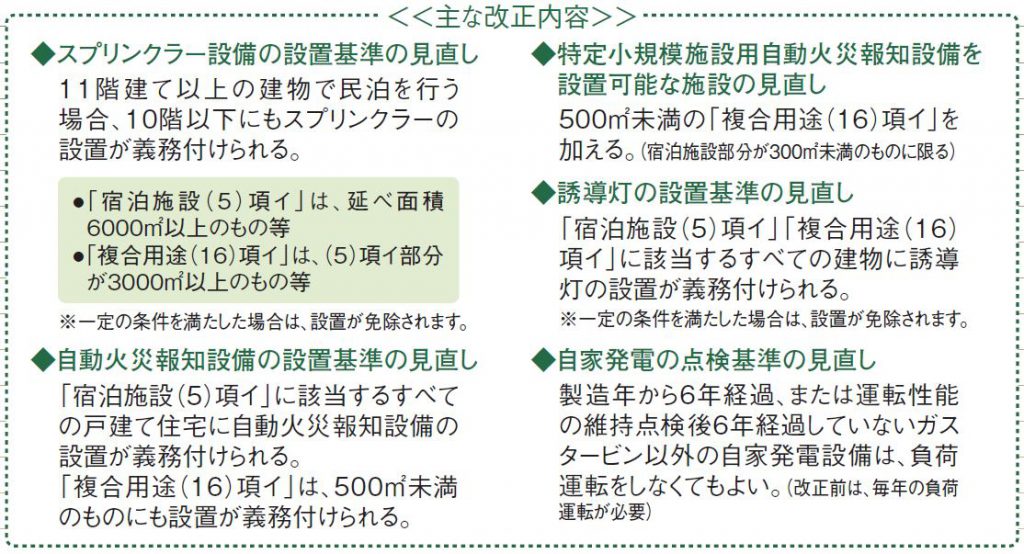

民泊施設等の消防設備設置基準の見直し

住宅宿泊事業法の施行に伴い、民泊施設における消防用設備等の設置基準が見直されました。

民泊施設の用途は、一般住宅、宿泊施設(5)項イ、共同住宅(5)項ロ、複合用途(16)項イに分類され、

建物の用途によって消防設備の設置基準が異なります。

移動式粉末消火設備の開放点検の経過措置(既存設置分)

2016年6月1日より、施行された点検基準は3年間の経過措置がありましたが、2019年5月31日までに全数点検をしてください。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.203より抜粋」

-

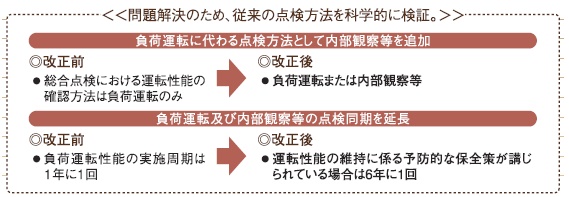

自家発電設備の点検方法改正

自家発電設備の点検方法が改正されました。

【改正前の問題点】

🔶負荷運転実施の際、商用電源を停電されなければ実負荷による点検ができない場合がある。

🔶屋上や地階など、自家発電設備の設置場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。

詳細は平成30年6月1日消防庁消防法施行規則等の一部を改正する省令(案)等に対する

意見公募の結果及び改正省令等の交付をご参照ください。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.202より抜粋」

-

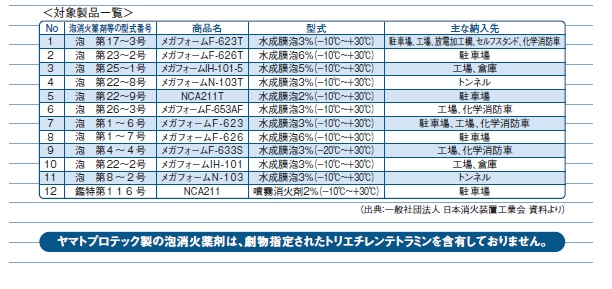

劇物指定物質を含有する泡消火薬剤の取り扱いについて

平成30年6月29日、厚生労働省より「毒物及び劇物取締法」に基づく毒物及び劇物指定令の一部を改正する法令が公布され、一部の泡消火薬剤に含有するトリエチレンテトラミン(CAS番号112-24-3)が、平成30年7月1日から劇物に指定されました。これに伴い、同年7月1日から当該泡消火薬剤を取り扱う場合には、毒物及び劇物取締法の基準に則る必要があります。また、同年10月1日からは、販売業者にあっては販売業登録、毒物劇物取扱責任者の設置が必要となり、販売業者及び業務上取扱者にあっては予備品として保管している泡消火薬剤がある場合にはそのポリ缶等の容器への劇物表示が必要となります。こうした内容を正しく理解し、運用していただくため、一般社団法人日本消火装置工業会が、平成30年6月に概要をまとめたリーフレット(日消装発第30-14号)を発表しました。以下がその抜粋ですので、ご確認ください。

泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)の保管、取り扱い上の注意事項

当該泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を保管する際は、保管場所に「医薬用外劇物(白地に赤文字)」と表示してください。※平成30年10月1日適用開始

泡消火薬剤(ポリ缶等の容器)を販売される方へ

・販売する店舗(営業所等)単位で、販売業登録が必要です。

・販売する店舗で直接当該泡消火薬剤を取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を配置してください。※平成30年10月1日 適用開始

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.201より抜粋」

-

すべての飲食店に消火器の設置が義務付けられます

ヤマトプロテック株式会社 Quick News No.263より抜粋

-

なぜ6人もが死んだか?・・・悪質老朽アパートの悲劇・・・(2)

「民泊」問題へ結びつく?

この建物は、ここ10年ほどの間に個人経営者が維持管理に手を焼いて、結局住宅管理専門会社に売却している。それまでは日額賃料が一律500円という安さもあって、数年間は滞在する定住者もいたらしい。だが、新たな管理会社はむしろ長期滞在者を避ける意味からか日額900円に一律アップ。高齢の低所得者にとってこの差額は大きく、管理会社の狙いどおり、ショートステイの客が主流となっていった。

名前も顔もよく知らない人間たちが一過性で住みつき去っていく。まさに古屋とはいえ、共同住宅から簡易宿泊所へと移行する・・・人間的なつながりを喪失していく、都市の荒廃をみる思いもする。それはともかく、消防法の規制からいうと、アパートなど共同住宅と簡易宿泊所は建物分類が異なるのだ。共同住宅は定住者がいることで、居住者同士のコミュニケーションが図りやすい。安全維持がそこに住む人によって日常、確かめられているのだ。

一方、簡易宿泊施設は見てくれ、内容の如何を問わず、滞在者はすべて一過性の通過客。客相互の対話など成り立たないし、その居住安全などに関しても、建物管理者の責任下において処理される。消防法や食品衛生法といった法規制が強くかかって当たり前なのだ。ところが今回火災では、名目上は共同住宅、実態は簡易宿泊所の、しかも極めて悪質な形状下で出火し、最悪といってよい大惨事を招いた。

かつての経営者と現在の管理会社に対して、激しい指弾と非難の声が浴びせられているが、むしろ当然と言ってよいだろう。今なお、この火災に関する調査と、多数の死者が出た原因について、関係機関で詳細な追跡調査が行われている。どのような結果が出ようと、失われた6人もの生命が再び還ってくる可能性はゼロだ。われわれ国民全体の問題として改めて注目し続けたい。

そして、これに類する最近の重大問題として、闇の「民間宿泊所=民泊」の跋扈を無視するわけにはいかない。国が、外国人観光客誘致を国策としてうち出して以来、❝認可制❞という曖昧な枠組みを背景にして、無認可、ヤミの「民泊」が東京、大阪、京都などと、その周辺部で大挙出現しつつある。防災だの食品衛生、環境維持、騒音問題などほとんど無視した民間簡易宿泊所が、毎日のように増え続けている。

消防署、保健所などが知らないエリアで、安全二の次の空間が増殖してやまない。もう「知らなかった!」で済まされる段階ではないのだが。

新坂 理一郎(フリーライター)「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.197より抜粋」

さまざまな産業機器の火災に迅速対応。新型自動消火装置『エイブル』

近日発売予定!

自動消火装置エイブルACO-4C~15Cは、消火後の汚損が全くない二酸化炭素を使用。安定したガスで金属や電気機器類に影響を与えないため、産業機器用の消火装置として最適です。

新型エイブルは、(一財)日本消防設備安全センターの性能評定を取得しています。

「ヤマトプロテック(株) Yまがじん No.204より抜粋」